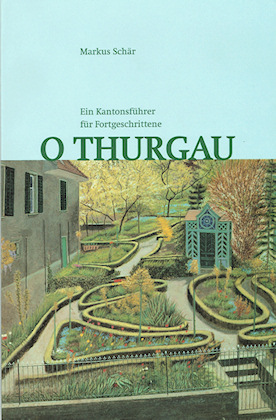

Markus Schärs Filz-Führer durch den Thurgau.

Der ehemalige SP-Präsident Markus Schär hat einen Führer durch die Thurgauer Gesellschaft verfasst. In Schärs Thurgau herrschen Verbindungsbrüder und Vereinsmeier, die an Minderwertigkeitsgefühl leiden, über ein Reich von Naturparadiesen und Gourmettempeln.

Leseprobe aus dem Buch, Kapitel:

Fürs Leben verbunden

Wo sich im Thurgau die Eliten finden

· Hier ist die Welt noch in Ordnung

· Mens sana in Campari Soda: Concordia

· Literwiis et amicitiae: Thurgovia

· Springen und strampeln: Ernst Mühlemann

· Im Beziehungsgeflecht: Robert Holzach

· Kameraden: militärische Verbände

· Rein kommt, wer drin ist: Service-Clubs

· Spinnen am Netz: Robert Fürer

«Hier ist die Welt noch in Ordnung.»

Philipp Stähelin

in der TZ-Beilage «Thurgau am Sächsilüüte» 1997

Auch das Thurgauer Establishment hat 1968 ein Problem. Zwar machen ihm die Studenten und die anderen Revoluzzer kaum Sorgen: Die «jungen Leute, die nicht wissen, wofür sie eintreten», wie Albert Schoop in seiner Kantonsgeschichte genau weiss, fahren nach Zürich. Dort ziehen sie bei Protest und Krawall mit und toben ihre angebliche Zerstörungswut bei Strassenkämpfen aus. Aber diese Unruhen schrecken den Kanton kaum auf, obwohl sie gemäss Albert Schoop mit Verspätung auch auf den Thurgau übergreifen, «wo sich - dem Pöbel von Zürich nacheifernd - sogar vereinzelte Klassen der Kantonsschule Frauenfeld auflüpfisch gebärden.» Nein, das Problem der Thurgauer ist nicht das Herunterreissen der Vergangenheit, sondern das Aufbauen der Zukunft.

Denn 1968 entstanden nach jahrelangen Diskussionen die beiden neuen Kantonsschulen am See, in Kreuzlingen und in Romanshorn. Und damit wurde, wie es Leonhard Jost noch rückblickend im schönsten Jargon der Zeit ausdrückt, «die Integrationsfunktion der Kanti Frauenfeld für Thurgauer Akademiker relativiert». Plötzlich gab es nicht mehr eine Mittelschule mit einem Konvikt und zwei Verbindungen für die zukünftigen Stützen der Thurgauer Gesellschaft, sondern die neue Unübersichtlichkeit. Man habe manchen Seufzer gehört, erinnert sich Leonhard Jost: «Früher war man in der Thurgovia oder Concordia und im Rgt 31, und jeder im Kanton kannte jeden - wie soll das jetzt werden?»

Dr. med. Leonhard Jost, heute Allgemeinpraktiker in Kreuzlingen, weiss selber genau, wovon er spricht. Denn Jokus, wie ihn seine Farbenbrüder in der Thurgovia nennen, stieg nicht nur in ihre Lieblingsbranche ein, sondern auch in ihrer Lieblingshierarchie auf: Er beendete seine militärische Karriere im Rang eines Oberstleutnants als Kreisarzt im Thurgauer Territorialkreis 43, dem Vorruhestands-Zirkel der ehemaligen Kombattanten aus dem Infanterie-Regiment 31. Mit ihm im Stab sassen Ende der Achtzigerjahre die beiden prominenten Concordianer Major Hans «Athos» Weber und Oberleutnant Rolf «Wicht» Engweiler, und das Kommando führte Oberst Dieter Meile, «nur» gelernter Primarlehrer, aber immerhin einst Präsident der Seminar-Verbindung Gymnastika.

Heute, 35 Jahre nach der Gründung der Kantonsschulen am See und 15 Jahre nach seiner Klage beim 125- Jahr-Jubiläum der Thurgovia kann Leonhard Jost denn auch weit weniger sorgenvoll in die mostindische Zukunft blicken: Im Thurgau ist die Welt noch in Ordnung - der Filz hält fester denn je.

Mens sana in Campari Soda: Concordia

Der Altherren-Präsident der Concordia, der Stettfurter Hefeproduzent Thomas «Happy» Gamper, kann 2000 in seinem Jahresbericht triumphieren: «Zum ersten Mal seit den Jahren 1968 - 1974 (Tupf Böckli und Ruech Harder) befindet sich die Thurgauer Regierung mit Pollux Ruprecht und Figaro Graf in doppelten concordianischen Händen.» SVP und SP hätten in den letzten 25 Jahren offensichtlich dazugelernt, stellt der Vorsitzende fest, CVP und FDP hingegen sollten sich auf ihre alten Tugenden zurückbesinnen.

Überhaupt, hält der Aktuar fest, höre sich der Jahresrückblick einmal mehr an wie ein Auszug aus dem Handbuch «Who is who in der Thurgauer Politik». Deshalb sei auch hier ein längerer Auszug aus dem Protokoll wiedergegeben: «Im Dezember trieben in Wildhaus die concordianischen Spekulationen bezüglich der Regierungsratswahlen vorfrühlingshafte Blüten, träumte man doch schon von einer Mehrheit der Concordia im thurgauischen Führungsschiff. Im Gegensatz zur CVP habe dann allerdings nur die inzwischen stramm von Fips Hausammann geführte SP den Handlungsbedarf erkannt und den bewährten Figaro Graf als Regierungsratskandidaten nominiert. Aus Grossmütigkeit und Höflichkeit habe die Concordia anschliessend der Thurgovia den Staatsschreiberposten überlassen. Den schmerzlichen Rücktritt von Amigo aus dem Grossen Rat konnte die Concordia anlässlich der Grossratswahlen leider nicht auffangen. Die Concordia büsste ihre Fraktionsstärke (hoffentlich nur vorübergehend) ein. Die Wahl des fähigen Juristen Fips ins Thurgauer Obergericht rundete die Erfolge der Concordianer im politischen Leben ab. Happy ersuchte Fips bereits jetzt um Nachsicht, sollte je ein Concordianer vor Schranken stehen... (Mauschel, Mauschel).» Der Aktuar, der all dies getreulich für die Nachwelt aufschreibt, heisst übrigens Nicolo «Fuego» Paganini, zwischenzeitlich Regierungsratsanwärter und ersatzweise Fraktionschef der CVP.

Hans Peter «Pollux» Ruprecht und Claudius «Figaro» Graf-Schelling mussten zu dieser Zeit den Thurgau nicht einsam in ihren concordianischen Händen halten. Für die absolute Mehrheit der Verbindungsbrüder im Regierungsrat sorgte Hermann Lei, der einst in der Kreuzlinger Gymnastika den visionären Vulgo «Senil» erhielt: Er gehört, als Gast des Weinfelder Stamms seit Jahrzehnten, wie ein Wahlbruder zur Concordia, während sein Sohn, Hermann Lei III, wirklich in die Verbindung eintrat - und den ebenso schmeichelhaften Vulgo «Limit» verpasst erhielt. Dank seinem Nachfolger, Kaspar «Scout» Schläpfer, errang die Concordia allein die absolute Mehrheit in der Kantonsregierung. Und auch die Weiterverarbeitung der Regierungsrats-Entscheide besorgen Brüder aller Couleurs: Als Staatsschreiber amtet der Thurgovianer Rainer «Rubin» Gonzenbach, im Informationsdienst, als kritischer Journalist überraschend gewählt, der Concordianer Walter «Knorrli» Hofstetter.

Der 2000 erkorene Justiz- und Polizeidirektor Claudius «Figaro» Graf-Schelling konnte sich, wie der Jahresbericht mit Stolz vermerkt und im Bild vorführt, auf eine sorgfältige Einarbeitung in seine neue Aufgabe verlassen: Sein wichtigster Mitarbeiter, Departementssekretär Stephan «Micky» Felber, gehört auch zur Concordia. Und für Eintracht in der Justiz sorgen andere Brüder, wie der Verwaltungsgerichtspräsident Jürg «Elat» Spring (T), das Mitglied der Anklagekammer Rolf «Aristo» Dünki (T) und die Bezirksgerichtspräsidenten Hans «Moll» Munz (T) und Rene «Schmauch» Schwarz (C). Beim Untergebenen Hans-Ruedi Graf, der einst als Departementssekretär bei Regierungsrat Erich «Tupf» Böckli begann und inzwischen als Staatsanwalt seinem Verbindungsnamen «Lento» Ehre macht, erweist sich die Brüderlichkeit schliesslich als langfristig. Denn schon der Jahresbericht 1993/94 der Concordia verriet: «Wie die Buschtelefone einhellig berichteten, hat bei der Vorselektion und Präsentation bei den Parteien die Concordia-Fraktion ihre Pflicht getan; vielleicht waren für einmal sogar unsere SP-Kantonsräte schuld, dass der freisinnige Lento gewählt wurde? Gell Lento, wer hätte gedacht, dass die Wahl zum Aktuar der Concordia politische Folgen haben könnte!»

Altherren-Präsident «Happy» Gamper, wegen seiner Hefefahne im Clinch mit dem Baudepartement von «Pollux» Ruprecht, kann deshalb selbstgefällig seine Versli brünzeln. «Man engagiert sich stark an allen Orten, politisiert, hilft oder öffnet wicht'ge Pforten», dichtet der Denker. «Figaro und Fips disziplinieren die roten SP-Brüder, in der SVP hat's neben Pollux eh niemand klüger, die CVP wird gehorchen Fuego, dem Chef der Fraktion, und in der FDP richten wir die Mehrheit schon.»

Doch der Eindruck täuscht, die 1868 gegründete Turner-Verbindung mit ihrem «mens sana in corpore sann» - gerne zu «mens sana in Campari Soda» umgedeutet - halte den Thurgau fest in ihren Händen. Auch die Concordia stellte und stellt zwar immer wieder Prominente: In der Politik etwa CVP-National- und Regierungsrat Franz-Josef «Ruech» Harder, CVP-Nationalrat Hermann «Qualm» Wellauer, FDP-Ständeratskandidat Hansjörg «Chämi» Lang, der die Stimmen seiner Wähler bei einer alljährlichen Turnfahrt nach Mammern schmiert, oder dessen Vorgänger als FDP-Präsident, Hans Weber, der in Romanshorn nur einer verbindungslosen Kantonsschule vorstehen darf. In der Wirtschaft der verstorbene Financier Ernst «Sprudel» Müller-Möhl, der Prominenten-Anwalt Wolfgang «Glaux» Larese oder der GDI-Leiter David «Boogie» Bosshart; in der Armee Brigadier Hermann «Roll» Keller, Brigadier Roland «Taschte» Nef oder Oberstleutnant Markus «Focus» Wydler, der in der Personalreserve für alle möglichen Aufgaben bereit steht.

Interdisziplinäre Karrieren gemacht haben Alfred «Amigo» Müller, Oberst, Kantonsrat, Tiefbau-Unternehmer und Fachhochschul-Präsident, Ulrich «Inka» Kihm, Oberst und Chef des Bundesamtes für Veterinärwesen, oder Rinaldo «Bantu» Riguzzi, Oberst im Generalstab, Chef des Sanitätsdienstes der Armee und gleichzeitig als Direktionspräsident der Verbandsstofffabrik Schaffhausen sein eigener bester Lieferant. Und schliesslich brachte es sogar Altherren-Präsident Thomas «Happy» Gamper in den Gemeinderat Stettfurt, auf einen Ersatzplatz der Grossratsliste und zur Dauerkandidatur am Stammtisch unter dem Motto «lieber Happy als Senil».

Literwiis et amicitiae: Thurgovia

Aber all diese Turnkünste auf der Karriereleiter reichen nicht aus, um die Thurgovia unter sich zu lassen. Denn die Literaten-Verbindung mit dem Wahlspruch «litteris et amicitiae» (für die Literatur und die Freundschaft), zu fortgeschrittener Stunde als «literwiis et amicitiae» verstanden, blickt auf eine noch um sechs Jahre längere Geschichte und auch auf bedeutendere Ahnen zurück. Zu den Gründern gehörte 1862 der Fabrikarbeiter-Sohn Ludwig Forrer aus Kefikon, der sein Anwaltsbüro in Winterthur einrichtete und deshalb als Zürcher Bundesrat in die Annalen einging. Der bisher letzte Thurgauer Bundesrat, Heinrich «Cato» (anfangs «Lump») Häberlin, und der gleichnamige Sohn des zweiten, Adolf Deucher, der es immerhin zum Ständerat brachte, erlernten ihr Mundwerk als Juristen, Politiker und Couleurbrüder ebenfalls in der Thurgovia, und aus der Verbindung kam auch der erste sozialdemokratische Regierungsrat, August «Molch» Roth. Der legendäre Regierungs- und Ständerat Jakob Müller kannte den ganzen Kanton - und der ganze Kanton kannte ihn unter seinem Vulgo «Sprudel». Er fand seine Nachfolger in Frauenfeld und in Bern mit Hans «Brumm» Munz und Philipp «Lazy» Stähelin. Und Hans «Moll» Munz jun., der vom Gymnasium Frauenfeld über die schlagende Hochschulverbindung bis zum Artillerie-Offizierskorps getreulich in den Fussstapfen seines Vaters geht, galt bereits als Regierungsrats-Kandidat.

Philipp Stähelin verkörpert als Gesundheitspolitiker und ausgemusterter Generalstabsoffizier auch die beiden anderen grossen Traditionen der Thurgovia neben der Politik: Medizin und Militär. Zu den ersten Jahrgängen der Verbindung gehörten die später prominenten Ärzte Elias Haffter aus Weinfelden sowie Robert und Otto Binswanger aus Kreuzlingen. Walther «Büsi» Hess erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin. Und spätestens seit der Amtszeit von Roger «Kolibri» Gonzenbach als Ärztlicher Direktor am Kantonsspital Frauenfeld hält die Thurgovia die thurgauische Medizin im festen Griff: mit Richard «Halm» Binswanger, Chefarzt für Radiologie in Münsterlingen, Hans Peter «Phoebus» Schmid, Leitender Arzt für Kardiologie in Frauenfeld, und dem Anwalt Matthias «Jogi» Hotz, Präsident des Spitex-Verbandes Thurgau und Beirat der Spital Thurgau AG. Und gesundheitspolitischen Rat bekommt Philipp Stähelin auch bei Sigmund «Lutin» Rüttimann, Chefarzt am Kantonsspital Schaff- hausen, Ueli «Aetti» Braun, Professor für Veterinärmedizin an der Uni Zürich, oder - alternativ - bei Jürg «Moritz» Baumberger, der als Gesundheitsökonom gegen die explodierenden Kosten kämpft.

Die neuere Militärgeschichte der Thurgovia schrieben die Korpskommandanten Jakob «Sam» Annasohn und Josef «Nathan» Feldmann sowie der Divisionär Frank «Fox» Seethaler. Und das Lied dieses politisch-medizinisch-militärischen Machtkomplexes singen schliesslich die Journalisten Ernst «Zahm» Nägeli, Peter «Fan» Rüedi, Hans Peter «Prismalo» Stalder oder Gottlieb «Pisa» Höpli, während Hermann «Maat» Hasen als ehemaliger Spitzenmanager der Migros für das Marketing sorgt.

Deshalb kann sich die Thurgovia selbstsicher geben, so beispielsweise 1992 in drei aufeinanderfolgenden «Familiennachrichten» im Mitteilungsblatt: «Gleich eine doppelte Thurgovia-Führungsspitze erhält am 1. Februar 1992 die Kantonale Gebäudeversicherung. Direktor Hans Müller-Bodmer v/o Tubus holte sich als neue Führungskraft und Vizedirektor aus dem Baudepartement den Juristen Andreas Rüegg v/o Loquax. Ähnliches lässt sich vom Verwaltungsgericht sagen. Ab 1. April 1992 wird Gerichtspräsident Dr. Jürg Spring v/o Elat tatkräftig vom neuen Gerichtsschreiber Dr. Peter Litschgi v/o Silen unterstützt. Einen neuen Chef, sprich Präsidenten wählte auch der Thurgauische Anwaltsverband. Ein Thurgovianer gab das Szepter in die Hand seines Couleurbruders. Das Amt wechselte nämlich von Franz Norbert Bommer v/o Hassan zu Dr. Peter Plattner v/o Korax.»

Wie sich solch mirakulöse Kontinuität ergibt, kann erahnen, wer eine andere Nachricht liest, in der auch die bisher ausgesparte Spinne im Zentrum des feinen Netzes erstmals auftritt: «Wie der Schweizerischen Ärztezeitung zu entnehmen ist, bittet gemäss der Publikation des Sekretärs der Thurgauischen Ärztegesellschaft, unserem AH Robert Fürer v/o Schwarm, sein Farbenbruder Dr. Frank Schumacher v/o Samba um Aufnahme in diesen illustren Kreis. Unser News-Lieferant Sherpa Kaufmann meint zwar, hier sollte eigentlich ein Telephon unter Thurgovianern genügen. Aber alles muss bei uns seinen korrekten Weg gehen. Keine Vetterliwirtschaft bitte! Aber niemand zweifelt an der ehrenvollen Aufnahme von Samba.»

Denn das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Farbenbrüdern ist keine leere Floskel, wie Hans Weber als Redaktor der Jubiläumsschrift «125 Jahre Concordia» feststellt. Auch Kantirektor Hans Munz preist in dieser Publikation die Dauerhaftigkeit der Freundschaften für ein ganzes Leben: «Wer miterlebt hat, wie zum Beispiel ein amtierender Regierungsrat oder ein hoher Bankverantwortlicher auf dem nächtlichen Schloss Sonnenberg leichten und selbstverständlichen Zugang zu aktiven Fuxen und Burschen fanden, der weiss, dass die Verbindung weit mehr bringen kann als bleiche Gesichter in den Schulstunden am Samstagmorgen.» Deshalb lag der Titel nahe, als Roland Bieri 2002 eine Geschichte der Thurgovia herausgab, allerdings ohne die letzten vierzig Jahre, weil diese Epoche noch nicht «historisch genug» sei: «Brüder, haltet fest zusammen...»

Die «Technik des kollektiven Lebens», wie sich der feinsinnige Verleger Martin «Largo» Hürlimann ausdrückte, können in den klassenlosen Verbindungen immerhin auch Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen erlernen, wie das Beispiel der in Regierungsrat und Obergericht arrivierten Sozialdemokraten beweist. Nicht umsonst stellte der langjährige Altherren-Präsident der Concordia, der verstorbene Obergerichtspräsident Paul «Trello» Wydler, im Mitteilungsblatt fest: «Darf ich daran erinnern, dass während etlicher Jahre über diese Spalten eine regelrechte Stellenvermittlung für Concordianer lief?»

Aber natürlich geniesst von einer Generation von 17- jährigen im Thurgau jeweils nur rund ein halbes Dutzend das Privileg, in den Lift mit Verbindungen nach oben einsteigen zu können. Draussen bleiben alle Berufsschüler und besonders alle jungen Frauen, obwohl sich an der Kanti Frauenfeld seit 1992 die Mädchenverbindung Licornia um das Knüpfen von Fäden bemüht. Draussen bleiben die Schüler der Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzlingen, wenn Rektor Hans Weber auch schwärmt: «Noch heute habe ich an die Concordia und alles, was für mich mit ihr zusammenhängt, weit stärkere Erinnerungen als an den Schulunterricht.» Und draussen bleiben ebenso die Seminaristen. In den Annalen ihrer Gymnastika finden sich zwar auch bekannte Namen, wie Alfred Abegg, Dino Larese, Albert Schoop oder Hansjörg Enz. Den gelernten Primarlehrern standen aber in der Regel nur zwei Karrieren offen, in der sie allfälligen Überschuss an Fähigkeiten umsetzen konnten: entweder der Sport wie bei Ernst Strähl, Dieter Meile und Ernstpeter Huber - oder die Armee.

Springen und strampeln: Ernst Mühlemann

Die Schweizer Armee ermöglichte auch einem Seminaristen seine steile Karriere, für den es als Landei vom Seerücken nur die Lehrerausbildung gab und der es in der Gymnastika bloss zum Oberturner brachte: Ernst Mühlemann. Der Bauernbub aus Illhart, zu dem er sich später stolz stilisierte, konnte trotz seiner Leibesübungen in der Verbindung noch in der Offiziersschule nicht schwimmen. Die Vorgesetzten zwangen ihn dennoch zum Sprung vom Dreimeterbrett, zogen ihn erst vor dem Ertrinken heraus und erteilten ihm eine Lektion fürs Leben.

Springen, schlucken, sich hochstrampeln - überleben: Die Geschichte gibt das gültige Motto für Ernst Mühlemanns Karriere ab. Das galt auch 1971, als der damalige Major in einem Manöver mit dem Helikopter im Schneesturm abstürzte. Der Pilot und der höherrangige Passagier, Oberstkorpskommandant Adolf Hanslin, starben beim Unfall im Zürcher Oberland, Ernst Mühlemann überlebte schwer verletzt. «Der Unfall nahm mir die Angst vor den Menschen», sagte er später. «Ich wurde freier und sicherer.»

Ernst Mühlemann gab die Lektionen fürs Leben weiter, als Konviktführer im Seminar, als Chefausbilder auf dem Wolfsberg, als Generalstabsoffizier im kalten Krieg. Er brachte die Seminaristinnen und späteren Politikerinnen Vreni Schawalder, Hildegard Fässler und Vreni Hubmann auf den richtigen Weg, er blockierte manche militärische Karriere, er schob Peter Forster vom Dozentenpodest auf dem Wolfsberg auf den Stuhl des Chefredaktors der Thurgauer Zeitung ab. Und dabei stieg er in der Armee bis zum Brigadier und Kommandanten der Grenzbrigade 7 auf: zum höchsten Posten, der sich für einen Milizler noch knapp bewältigen liess.

Die militärische Hagiographie erinnert an wilde Episoden mit dem «Draufgänger», wie ihn der Sonntags-Blick in einem der zahllosen Mühlemann-Porträts nannte. So erzählen Ruedi Herzog und Hannes Stricker in ihrer Geschichte der Grenzbrigade 7, dass der Kommandant als Kriegslist, weil er Racheaktionen fürchtete, beim Manöver im Appenzellerland seinen Adjutanten im Brigadier-Auto vorausfahren liess: Hauptmann Hermann Bürgi. Und die beiden Geschichtsschreiber verraten auch neutralitätspolitisch Bedenkliches: «Im Rahmen der neuen Einsatzdoktrin erfolgten mit dem Brigadestab Erkundungen am gegnerischen (!) Ufer in Zivil, was für die Schweizer Armee eher neu war.» Als Ausflügler auf kulturgeschichtlicher Exkursion getarnt, klärten die Schweizer Offiziere bei ihrem gepflegten Indianerspiel etwa ab, wie viel Sprengstoff sie zum Zerstören der Konstanzer Rheinbrücke brauchen würden. «Als Nebeneffekt resultierte aus diesen Auslandbesuchen der ständige Befehl des Brigadekommandanten, dass die Insel Reichenau unter schweizerischem Kulturgüterschutz stehe.»

Im Beziehungsgeflecht: Robert Holzach

Generalstabsmässig planend und dennoch haudegenartig draufgängerisch boxte sich Ernst Mühlemann 1983 auch in seine zweite Karriere als Politiker - aber das ist eine andere Geschichte. Ob er die Wahl in den Nationalrat wegen oder trotz seiner angeblichen Härte als Kommandant der Thurgauer Truppen auf Anhieb schaffte, bliebe zu untersuchen. Der Aufsteiger aus Illhart knüpfte immerhin im Infanterie-Regiment 31 entscheidende Verbindungen. Über, neben und unter ihm dienten neben vielen anderen: Brigadier Franz Josef Harder, CVP-Nationalrat, Regierungsrat, später NOK-Generaldirektor; Oberst Peter Spälti, FDP-Nationalrat und Chef der «Winterthur»-Versicherungen; Oberst Dieter Meile, später CVP-Kantonalpräsident, Weinfelder Gemeindeammann, Grossratspräsident; Oberstleutnant René Imesch, Rektor der Kanti Kreuzlingen; Major Hans Weber, Rektor der Kanti Romanshorn und FDP-Kantonalpräsident; Major Max Rutishauser, SBG-Bankier, Frauenfelder Stadtammann, danach Chef der Atel; Major Hermann Lei, Weinfelder Gemeindeammann, dann FDP-Regierungsrat; Major Hannes Stricker, grüner Kantonsrat und Geschichtsschreiber der Grenzbrigade, und - als Mühlemanns Stabschef - sein späterer Nachfolger Peter Küttel, Chef der Thurgauer Steuerverwaltung. Und auf jeden Fall wäre Ernst Mühlemanns Karriere vom Bauernbub aus Illhart zum Schattenaussenminister der Nation undenkbar ohne seinen militärischen Mentor: Robert Holzach.

In Kreuzlingen 1922 geboren und aufgewachsen, durchlief dieser die Mittelschule nicht in Frauenfeld, sondern in Trogen: Der Grund, dass Robert Holzach später auf den Aussenseiter Ernst Mühlemann setzte? Der Jurist stieg bei der Schweizerischen Bankgesellschaft steil auf, vom Sachbearbeiterposten bis auf den Präsidententhron, parallel zur (und dank der) Karriere in den thurgauischsten Thurgauer Verbänden: Er führte 1959 bis 1964 das Füsilierbataillon 75 und 1966 bis 1969 das Infanterieregiment 31. Das Kommando der Grenzbrigade 7 kam wegen der beruflichen Belastung nicht mehr in Frage. Denn der Oberst kämpfte sich in der Bankgesellschaft hoch, festigte ihren Ruf als Militaristenbank und begründete den Thurgauer Einfluss. Deshalb drillte die SBG ab 1975 ihren Nachwuchs im Ausbildungszentrum Wolfsberg, mit dem ersten Direktor Ernst Mühlemann.

Als «einen der herausragendsten Thurgauer» feierte ihn zum 70. Geburtstag denn auch in der Thurgauer Volkszeitung der Verleger Robert Fürer höchstpersönlich: Robert Holzach sei zeit seines Lebens Thurgauer geblieben und habe im Thurgau ein «vielschichtiges Erfahrungs- und Beziehungsgeflecht» geknüpft. In einer persönlichen Box schob Robert Fürer deshalb weitere Streicheleinheiten nach: «Zum heutigen 70. Geburtstag entbiete ich Dr. Robert Holzach den aufrichtigen Dank für die für uns Zeitgenossen schwer zu würdigenden Verdienste, die sich der Jubilar für die Thurgauer Wirtschaft, die Thurgauer Miliz und die thurgauische Kultur erworben hat.»

Nach seinem Abgang bei den Bankgesellen, als bei der SBG von einem Tag auf den andern niemand mehr den Ehrenpräsidenten grüsste, versuchte sich Robert Holzach denn auch in der alten Heimat als Kulturförderer: Im «Schlössli» Ottoberg, das er 1970 erworben und 1974 bis 1976 umfassend restauriert hatte, gründete er 1989 die Thurgauische Kulturstiftung Ottoberg mit seinem ehemaligen Adjutanten Franz Norbert Bommer im Stiftungsrat. Und er richtete im «Schlössli» auch eine Militärbibliothek und die Regimentsstube 31 als Begegnungsstätte ein. Darüber konnten die Familiennachrichten der Thurgovia stolz berichten: «Anlässlich des Treffens der ehemaligen Kommandanten des Thurgauer Infanterieregimentes 31 zum Abschluss des WK 1998 auf dem Schlössli Ottoberg sassen in der Mitte der prominenten Tafelrunde: Robert Fürer v/o Schwarm als heutiger Kdt Inf Rgt 31 und Gastgeber, zu seiner Rechten Dr. Claude Wenger v/o Mistral (Kdt 70-73), zu seiner Linken Prof. Dr. Josef Feldmann v/o Nathan (Kdt 74-76). Sie freuten sich über die nach wie vor engen Bindungen zwischen der Thurgovia und dem Inf Rgt 31.»

Nur als Kulturförderer taucht übrigens Robert Holzach zweimal kurz in der Geschichte des Kantons Thurgau auf. Dabei kannte deren Verfasser Albert Schoop, zuletzt Oberst, als Adjutant des Infanterieregiments 31, der Grenzdivision 7 und des Generaladjutanten seinen militärischen Werdegang genau. Zu genau? Die grösste Ehrung für den Kantonsgeschichtsschreiber, dem der Kulturpreis immer versagt blieb, war 1989 die Verleihung der Ehrengabe der Jubiläums-Stiftung der SBG.

Kameraden: militärische Verbände

Der damalige Oberstleutnant Albert Schoop gründete 1972 auch den Ehemaligenstamm des Stabes der Grenzdivision 7, der zweimal jährlich in seiner ehemaligen «Garnison», dem «Schwanen» in Wil, zusammenkommt: «Der Stamm erfüllt seinen Zweck, wenn heimgerufene Kameraden nicht vergessen werden, nicht mehr Dienst leistende Kameraden in Kontakt mit den noch aktiven Offizieren und damit mit der Armee bleiben können und alle zu ihm gehörenden Offiziere sich jeweils auf die nächste Zusammenkunft freuen.»

Auch weniger hoch aufgestiegenen Wehrmännern bietet sich eine Fülle von Kontaktmöglichkeiten. Über 1000 Offiziere aus dem Kanton gehören zur Offiziersgesellschaft des Kantons Thurgau, die gegenwärtig der Frauenfelder Oberstleutnant Thomas Harder präsidiert, Sohn von Ex-Regierungsrat und Brigadier Franz Josef Harder. Und die niedrigeren Ränge treffen sich im Unteroffiziersverein, beim Schwaderlohschiessen oder an Versammlungen von Ehemaligen, ob bei der früheren Luftschutzkompanie 111, die Frauenfeld nach einem Flugangriff wieder zusammenwischen sollte, oder beim «Schützen Sibni»: Das Scharfschützen-Bataillon galt seit je als die Thurgauer Elitetruppe mit «den intelligentesten Soldaten, den besten Schützen und den ausdauerndsten Läufern», wie es Stabsoffizier Hermann Lei in seiner Geschichte zum 100-jährigen Bestehen rühmt. Der Weg an die Spitze des Infanterieregiments 31 führte denn auch oft über das Kommando des Schützenbataillons 7, wie das Beispiel von Claude Wenger und Ernst Mühlemann belegt.

«Es gehört zu den Eigenheiten des schweizerischen Milizsystems, dass die Bataillone Träger des Korpsgeistes sind», schreibt André Salathé in seiner - von Robert Holzach angeregten - Geschichte des Füsilierbataillons 75. «Ich selber fühle mich in erster Linie als 73er und erst in zweiter und dritter als Angehöriger des Infanterieregiments 31 (Thurgau) bzw. der Felddivision 7 (Ostschweiz).» Er kann sich denn auch einen Seitenhieb gegen das Schützenbataillon 7 nicht verkneifen, das bis auf den heutigen Tag - seit 1912! - von seinem einstigen Status als Elitetruppe der Division zehre und als thurgauischstes Bataillon gelte, «obgleich seine Geschichte so unthurgauisch wie nur möglich verlief».

Dieses Zugehörigkeitsgefühl zum Bataillon mag für das Fussvolk gelten. Die Offizierselite aber dachte und diente seit je in den Hierarchien des Infanterieregiments 31 - unter Adoption des Artillerieregiments 7, wo Philipp Stähelin, Peter Küttel, Hans Munz oder der heutige Grossratssekretär Paul Roth hochschossen. Das Infanterieregiment, dessen Marsch in das Thurgauerlied übergeht - der Moment, in dem sich unter Androhung des Kantonsverweises alle erheben -, war das menschliche Bollwerk des traditionellen Thurgaus.

Es entstand 1912 aus dem ehemaligen Infanterieregiment 25, das nach Ludwig Zollikofer und Johann Sallmann auch Fritz Kesselring von Bachtobel kommandierte, der spätere Stabschef von General Ulrich Wille. Nur einmal machte es negativ von sich reden, als 1914 bei der Vereidigung in Frauenfeld Füsilier Dätwyler Max aus der Kompanie 1/75 vor das Regiment trat und erklärte, er demonstriere mit der Verweigerung des Eides gegen den Krieg: Das Kommando liess ihn sofort abführen und zur Beobachtung in die Irrenanstalt Münsterlingen einliefern. Erst ein halbes Jahrhundert später wurde Friedensapostel Max Dätwyler mit seiner weissen Fahne zur landesweit bekannten Figur.

Danach kam das Infanterieregiment 31 stets zum vaterländischen Einsatz. Es rückte 1918, beim Generalstreik, unter dem Kommando des berüchtigten Oberstdivisionärs Emil Sonderegger zum Ordnungsdienst im roten Zürich ein und schlug ein Jahr später nochmals Arbeiterunruhen nieder. 1954 bewachte das Regiment die Genfer Ostasien-Konferenz und 1971 den Flughafen Kloten wegen des weltweiten Krieges der Araber gegen Israel.

Auch bei den «Thurgauer Löwen», wie sich der Verband selber nennt, lernten so die vaterländischen Thurgauer, was Hans Weber über die Verbindungen schreibt: «Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist keine leere Floskel.» Es soll denn auch die Auflösung des Infanterieregiments 31 und der Felddivision 7 überdauern. Die künftige Armee XXI sei und bleibe eine Milizarmee, betonte Oberst Urs Schnell beim letzten Vorbeimarsch des Regiments am 21. März 2002, einem traurigen Tag für zahllose traditionsbewusste Thurgauer. Die regionale Verankerung müsse auch in Zukunft die Brücke vom Bürger zur Armee bilden - das heisst, dass zumindest im Thurgau umgekehrt das Militär weiterhin das zivile Leben mitbestimmt.

Rein kommt, wer drin ist: Service-Clubs

Die besorgten Stimmen, die Leonhard Jost einst zitierte, lassen sich also beruhigen: Trotz drei Kantonsschulen, stark angestiegenen Schülerzahlen und neuer Unübersichtlichkeit kennt im Thurgau immer noch jeder jeden - schliesslich gehört nur zum kantonalen Who is who, wer sich mit dem Couleur einer Verbindung und/oder mit einer Offiziersuniform des Infanterieregiments 31 schmückte.

Bei dieser Mengenlehre auf mostindische Art gibt es nur spärliche Ausnahmen. Die prominenteste war Thomas Onken, der keiner Verbindung angehörte und als Kompaniekommandant nach seinem Eintritt in die SP kein Aufgebot mehr bekam. Ihm half allerdings bei seiner sensationellen Wahl in den Ständerat, dass sein Vater, der legendäre Wachtmeister Kurt Onken, während des Aktivdienstes mit dem «Cabaret Volltreffer» die Truppen landesweit begeistert und mit «Du bist mein Kamerad» das bewegende Lied des Füsilierbataillons 75 geschrieben hatte: «Einst kannten wir uns nicht, Kameraden rechts und links.»

Die Kameraden im Thurgau kennen sich schon lange, ob rechts oder links. (Die männliche Form genügt übrigens vollauf.) Wenn drei in einer Kommission zusammensitzen, um die Wahl in ein hohes Amt einzufädeln, einen Kredit auszuhandeln oder einen Kulturpreis zu verleihen, kennen sich zwei häufig besser, weil sie schon einmal miteinander beim Commers unter dem Tisch gelegen oder nach dem Manövertürgg die müden Glieder in der Sauna erlabt haben. Die dritte Person, besonders wenn sie weiblich ist, braucht davon nichts zu wissen - aber sie könnte es wissen: Die öffentlich zugängliche Lektüre von Familiennachrichten der Verbindungen oder von Beförderungslisten der Armee genügt.

Weil mit 30 schon jeder weiss, wer zum kantonalen Who is who gehört - wegen der Transparenz auf Thurgauer Art - , bekommen jene exklusiven Zirkel im Kanton kaum Bedeutung, die alle Welt der Männerbündelei verdächtigt: die Service-Clubs von Rotary bis Round Table und insbesondere die Freimauerei. Der einzige kantons- weit bekannte Freimaurer pflegte offen dazu zu stehen: Paul Bauhofer, einflussreicher FDP-Politiker, Model-Verkaufschef und Grossmeister der schweizerischen Grossloge. Seit seinem Tod tritt die Freimaurerei im Kanton aber kaum mehr in Erscheinung, nur im Greuterhof von Hans Jossi sind gelegentlich seltsame Rituale zu sehen.

Die Regel gilt im Thurgau wohl umgekehrt: Es gehört nicht dazu, wer dazukommt - es kommt nur dazu, wer schon dazugehört. Oder es stösst, mit spärlichen Ausnahmen, gar niemand mehr zum erlauchten Kreis. Dies gilt, wie Rotarier selber berichten, für ihre Clubs in Kreuzlingen und vor allem in Frauenfeld. Das alte Machtkartell der Hauptstadt hält sich langlebig, von alt Regierungsrat Erich Böckli über Ex-Gerichtspräsident Fritz Halter und den pensionierten Kantonalbankdirektor Max Steiner bis zum aristokratischen Industriellen Jean-Jacques Bolli. Nur Todesfälle, wie jener des Kantonshistorikers Albert Schoop, der stets ein freundliches Licht auf seine Rotarier-Brüder warf, schaffen Platz für Mitglieder im erlauchten Kreis, die das Durchschnittsalter etwas drücken: Dazu zählten in den letzten Jahren der Baumeister und erste SVP-Stadtrat Werner Dickenmann, als Machtfaktor nicht zu unterschätzen, wie Frauenfelder wissen, und der Unternehmer Richard Nägeli, der Jean-Jacques Bolli als Präsident des Industrievereins ablöste. Insgesamt aber gilt, wie ein nicht in den erlauchten Kreis berufener erfolgreicher Unternehmer höhnt: «Da kannst du ebenso gut einmal in der Woche in der Seniorenresidenz Friedau essen gehen.»

Auch die wirtschaftlichen Vorteile dank Freundschaftsdiensten im Service-Club werden gemäss Eingeweihten überschätzt. Obwohl der Ehrenkodex «Zurückhaltung in der Gewährung oder Erwartung besonderer Vorteile im geschäftlichen Verkehr unter Rotariern» fordert, gelte natürlich dasselbe wie in jedem Turnverein oder Männerchor: Wer sich einen Zahn behandeln oder ein Haus bauen lässt, vertraut dem Zahnarzt oder dem Architekten aus dem eigenen Kreis. Aber darüber hinaus werde kaum gekungelt. Der ehemalige Kantonalbank-Generaldirektor Hans Michel verwahrte sich denn auch gegen Unterstellungen in den Medien, er habe einen Rotarier-Freund, den Unternehmer, Handelskammer-Präsidenten und FDP-Wirtschaftspolitiker Hans Ulrich Schmid, vor dessen unsauberem Konkurs zu lange geschont. Man(n) kennt sich einfach: So regelte der Weinfelder Industrielle Daniel Model den Wechsel im Gemeindeammann-Amt von Dieter Meile (CVP) zu Max Vögeli (FDP) als Vorsitzender im örtlichen Rotary-Club.

Die «Pflege der Freundschaft als einer Gelegenheit, sich andern nützlich zu erweisen», wie sie die Rotarier als höchstes Ziel festschreiben, dient vorwiegend einem Zweck: Festlegen, wer drinnen und wer draussen ist. Angesichts von verkalkten Strukturen wie in Frauenfeld lässt sich denn auch das typische Phänomen beobachten: Dissidenz. In Kreuzlingen gründeten jüngere Anwälte schon 1996 ihren eigenen Club: Sie schlossen sich mit Gleichgesinnten aus Konstanz zum Grenzen sprengenden Kreis zusammen, nahmen auch Frauen und sogar den sozialdemokratischen Ständerat Thomas Onken auf und ärgern jetzt ihre konservativen Rotarier-Brüder mit Jux wie einem Federballturnier am Grenzzaun, einst eine Idee der Juso im Nationalrats-Wahlkampf. Und auch in Frauenfeld kam es 2001 zur stillen Revolution: Angesichts der geschlossenen Gesellschaft schufen die Anwärter vor der Tür mit dem Club Frauenfeld-Untersee ihren eigenen Raum.

Bei den anderen Service-Clubs stellt sich dieses demografische Problem aufgrund ihrer deutlich kürzeren Geschichte (noch) nicht. In den teils erst vor wenigen Jahren gegründeten Lions Clubs treffen sich - transparent dank Mitgliederlisten auf dem Internet - jene Männer im besten Alter, die gegenwärtig im Thurgau wirtschaftlich und politisch den Ton angeben, so in Iselisberg der Baudirektor Hans Peter Ruprecht, der Staatsschreiber Rainer Gonzenbach, der Unternehmer Peter Rutishauser oder der Wirtschaftsanwalt Hans Bodmer, in Kreuzlingen die Spidertown-Spinne Rolf Weigele, «The Bee Company»- Chef Dieter Trissler sowie der heimliche Volkswirtschaftsdirektor (und «The Bee Company»-Bürge) Roland Eberle, im katholisch dominierten Oberthurgau der Verleger-Sohn Patrick Hug, der Wirtschaftsanwalt Christof Raggenbass und der Erziehungsdirektor Bernhard Koch. An den drei Round Tables im Kanton sitzen aufstrebende oder schon wieder absteigende Geschäftsleute. Und in den vier Kiwanis-Clubs, die im Thurgau einige Aktivität entwickeln, schafft sich schliesslich auch Unkonventionelles Raum, so in Weinfelden, wo die grün angehauchte Journalistin Barbara Grauwiler als Programmchefin den Club zum Vortrag über die Gender Studies an der Uni Konstanz oder zum Besuch des schwul-lesbischen Filmfestivals bat.

Die Frauen übrigens spielen, mit auffälligen Ausnahmen, in diesen geschlossen Zirkeln nur das Service-Personal: Frau kennt sich schliesslich auch nicht dank Kumpanei in Verbindungen und Militär. Sie unternehmen deshalb immer wieder zaghafte, aber um so forcierter angekündigte Versuche, sich zu vernetzen, seis beim Ostschweizer Ableger des globalen Zonta Clubs, bei dem sich 25 Frauen in Romanshorn treffen, bei den Soroptimists um Anita Fahrni, bei den Business and Professional Women oder in der Benefo-Stiftung, in der die fünf (!) Frauenvereine des Kantons sich zur Kooperation zusammenraufen. Und sie müssen immer wieder erkennen: Den kleinen Unterschied, wer wirklich Macht gewinnt, macht die gemeinsame Kampfbahn-Erfahrung am Kommerstisch und/oder beim Manövertürgg aus.

Spinnen am Netz: Robert Fürer

Denn die Verbindungen fürs Leben werden lange vor der Einladung in den Service-Club geknüpft. So konnten die Familiennachrichten der Thurgovia 1996 stolz vermelden, dass sich unter den 26 Gründungsmitgliedern des Lions Club Iselisberg fünf Farbenbrüder fanden, darunter der heutige Staatsschreiber Rainer Gonzenbach und der Tierarzt Walter Fürer. Dessen leiblicher Bruder Robert gehörte aber da als Rotarier im aristokratischen Frauenfeld längst zum richtigen Club: Robert Fürer hängt nicht im thurgauischen Netz - er sitzt mitten drin.

Der Lebenslauf des Advocaten (mit hohem C!) aus Frauenfeld gehört in ein Lehrbuch des Networking, deshalb verdient er an dieser Stelle etwas mehr Raum. Die Biografie ist öffentlich, bereits seit der Kantonsschulzeit. Denn in den stürmischen Jahren um 1968, als sich gemäss Albert Schoop auch die Schüler an der Kanti Frauenfeld in Aufmüpfigkeit üben, bereitet sich Robert Fürer auf die Matura vor. Mit ihm büffeln im gleichen Jahrgang Claudius Graf, René Schwarz, Oskar Müller und Katharina Schoop, Tochter des Kantonsgeschichtsschreibers und später kurzzeitig als unglückliche Beraterin von Bundesrätin Elisabeth Kopp prominent.

Robert Fürer engagiert sich an vorderster Front, im Schülerrat, im «Forum criticum», für die Schülerzeitung «procontra» (ursprünglich «Streberkurier»). Dabei wägt er als angehender Anwalt Pro und Contra sorgfältig ab: «Sicher nützen Demonstrationen und Proteste dem Ansehen des Studenten, des Akademikers nicht. Sie schaden ihm. Ebenso sicher laufen Tausende von Studenten einfach mit. Was sich hinter der Unzufriedenheit verbirgt, ist der verzweifelte Schrei nach einem Bildungsideal.» Der ausgewogene Aufruhr trägt Robert Fürer die Einladung ein, 1969 an der Examensfeier als erster Schüler die Abschlussrede zu halten. Er übt nebenbei auch sanfte Kritik, indem er das Examen als «leeres Getue» verspottet und einzelne Noten mit der «Haarlänge beziehungsweise Rockkürze» erklärt, aber insgesamt will er mit seiner Ansprache das Verantwortungsgefühl der Schüler wecken: «Mitbestimmen kann und soll nur der, der auch gewillt ist, Verantwortung zu tragen.» Die Thurgauer Zeitung meldet von seinen Mitschülern begeisterten Applaus.

«Wir freuen uns über die eifrige und konkrete Mitarbeit der Schülerorganisationen», lobt Rektor Heinrich Jung seine Schäfchenschar denn auch im Jahresbericht: So viel zur Aufmüpfigkeit, über die sich Albert Schoop beklagt. (Es gab sie von einzelnen Schülern tatsächlich, aber diese leben, wie der Kleinbauern-Aktivist Herbert Karch oder der Utopien-Autor Hans Widmer, der sagenhafte P.M., längst nicht mehr im Kanton.)

Robert Fürer steigt ins Jusstudium sowie in die Offizierskarriere ein und zu jenen Posten auf, wo er nicht nur mitbestimmen, sondern bestimmen kann. Er wird Departementssekretär bei Felix Rosenberg, der - als Ausser-kantonaler und Hilfsdienstleistender, aber immerhin als Sohn des legendären KK-Generalsekretärs Martin Rosenberg - im Regierungsrat das Thurgauer Finanz-, Forst- und Militärwesen führt und nebenbei die Kartause Ittingen restaurieren lässt. Als das neue kulturelle Zentrum des Kantons 1982 seine Tore öffnet, setzt Felix Rosenberg Robert Fürer (oder Robert Fürer sich selbst) als ersten Procurator ein.

Als ungewählter Kulturpapst des Thurgaus prägt er die Kulturpolitik des Kantons - oder schafft sie zusammen mit Thomas Onken, Hermann Bürgi und anderen erst: Anlässlich der Jubiläumsfeiern von 1991 schenkt sich der Thurgau eine Kulturstiftung, deren Präsidium (wer sonst als?) Robert Fürer übernimmt. Mit ihm sitzen im neunköpfigen Stiftungsrat die Couleur-Brüder Peter Rüedi und Guido Müggler, der Offiziers-Kollege Hansjörg Höhener und Margrit Camenzind, die die CVP 1987 zugunsten von Felix Rosenberg aus dem Nationalrat drängen wollte. Die Stiftung zahlt in den ersten Jahren grosse Beträge für Projekte von Ulrich Gasser: Der Komponist ist ein Klassenkamerad von Robert Fürer aus der Kanti (was nichts gegen die Qualität seiner Werke besagt).

Als Präsident des reichen Pressvereins, der «zur Förderung der religiösen und politischen Interessen der Katholiken des Kantons Thurgau» die Thurgauer Volkszeitung herausgibt, bringt Robert Fürer das serbelnde Blatt in den Tageszeitung-Verbund unter der Kontrolle des Verlegers Paul Ruckstuhl ein. Bei der nationalen Kulturstiftung Pro Helvetia erbt er die Mandate von Felix Rosenberg. Und dank dem gleichaltrigen Thomas Ammann steigt er, als Verwaltungsrat in dessen Gesellschaft Fine Arts, auch in den Kunsthandel ein. Der Galerist aus Ermatingen ist aus der Kantonsschule geflogen, weil er mit Appenzeller Malerei handelte, statt zu lernen. Nach der Einführung ins Geschäft bei Bruno Bischofberger setzt Thomas Ammann das Geld seines Freundes Alexander Schmidheiny in Weltklasse-Kunst um, verkehrt jahrelang mit Andy Warhol und gilt in den USA als erfolgreichster und auch reichster Nachwuchsmann seiner Zunft. In der Schweiz tritt er erst ins Rampenlicht, als er 1991 mit seiner Busenfreundin Liz Taylor in Basel die internationale Gala «Art against Aids» zelebriert. Zwei Jahre später aber stirbt er mit 43; als Todesursache gibt seine Familie einen Gehirntumor an. Die Werke aus seiner Sammlung hängen jetzt in der Zürcher Daros Collection, wo Stephan Schmidheiny das Erbe seines ebenfalls früh verstorbenen Bruders Alexander pflegt.

Robert Fürer zieht aus der Kartause aus und in den «Vatikan» ein, das Advocaturbüro (mit hohem C!) an der Frauenfelder Rheinstrasse, dem sich später Rainer Gonzenbach und Philipp Stähelin anschliessen. Den Einstieg in die Anwaltstätigkeit erleichtert ihm, dass der sozialdemokratische alt Nationalrat Rolf Weber das Präsidium der Steuerrekurskommission für ihn freimacht. Und heute ist Robert Fürer lebendiger denn je als (in zwangsläufig unvollständiger Auflistung): Oberst im Generalstab, Vizepräsident des Bankrates der Thurgauer Kantonalbank, Verwaltungsrat der Spital Thurgau AG (mit seinen Farbenbrüdern Rinaldo Riguzzi und Philipp Stähelin), Mitglied des Stiftungsrates der Thurgauer Stiftung für Wissenschaft und Forschung, Präsident der Bodman Stiftung (mit Robert Holzach und der Kulturstiftung als Geldgebern), Präsident der Stiftung für neue Kunst, Schaffhausen, Präsident der Pro Patria Frauenfeld (die schweizerische Stiftung präsidiert Felix Rosenberg), Verwaltungsrat des in Frauenfeld niedergelassenen Software-Unternehmens Gedas Schweiz, der Garage Aigner, der Tiefbaufirma Cellere, des neuen Hotels «Domicil», der Langfeld Immobilien AG und der Stafag Regionalantenne sowie der Beteiligungsgesellschaft Elfin Art in Kreuzlingen (mit Philipp Stähelin) und der ihr gehörenden Jacob Rohner AG in Balgach (ebenfalls mit Philipp Stähelin), Sekretär der Thurgauischen Ärztegesellschaft und des Gewerbevereins Frauenfeld, Projektleiter für das Bobsponsoring der Sia (von CVP-Nationalrat in spe Peter Schifferle), Initiant des Gründerzentrums Frauenfeld (mit der TKB als Geldgeberin), Präsident der Stiftung Nukleus (für ein Biotechzentrum in Frauenfeld), Präsident des Jazzfestivals Generations (mit der Kulturstiftung als Geldgeberin) sowie ehemals Sekretär des Cercle Créatif des Gastronomes Thurgoviens und Zuständiger für den Thurgauer Tag an der Expo.02.

Militär und Medizin, traditionelles Gewerbe und New Economy, Kantonsverwaltung und Standortmarketing, Tiefbau, Thurgauer Küche und schöne Kunst: Überall ist Robert Fürer dabei. Nur ein politisches Amt hat er, obwohl immer wieder als Stadtrat oder als Regierungsrat gehandelt, noch nie übernommen. Weshalb nicht? Kommt es auf die Politik nicht an?